原至聖廟被改建成四神合一廟宇  天上聖母殿供奉媽祖神像  冊封使搭乘的封舟  媽祖庇祐冊封使出航 沖繩天妃廟懷古 文、圖:黃文輝 懷古,緣於古蹟湮沒,後人追思。早前旅遊沖繩,筆者偶訪天妃廟,返後翻閱史料,始知古稱琉球的沖繩與媽祖(天妃、天后)信仰淵源深厚。適逢媽祖誕辰,特撰此文,以誌追懷。 一 參觀沖繩名勝波上宮後,筆者尋路返回停車處,忽見一建築外牆懸“天尊廟、天妃廟”招牌。身為來自以媽祖命名的“馬交”居民,又是天后故里蒲陽同鄉,我當然得入內朝拜瞻仰。相較波上宮的遊人如鯽,此處門庭冷落,儼然隱世。跨進大門,眼前是一片開闊廣場,綠草如茵,一條石徑引向一座懸山式瓦頂建築。無雕樑畫棟,無飛簷琉璃,純樸得仿若山間草庵。入室內,中供天尊,左奉關帝、龍王,右祀天上聖母。四神逼仄一室,雖有廟、殿之名,實則各據一壇而已。廟內陳設簡樸,神像左右供以鮮花,前設香爐燭臺。尤為特別的是,除關公紅面外,餘三尊神像皆白面,與華人神像的粉面傳統迥異,隱約透出日式遺韻。 翻查資料,得知此處原為天尊廟舊址,因至聖廟(孔廟)遭美軍炸毀,遂於此重建,故其建築更似學舍而非廟宇。近年至聖廟已於他處復建,這座簡樸小屋便專用於供奉琉球王國時代的四位中土神靈。 明洪武五年(一三七二年),太祖朱元璋遣使招諭琉球,中山王察度首派使臣入貢,自此琉球藩屬中國,“虔事天朝,為外籓最”。洪武二十五年(一三九二年),太祖特賜“閩人三十六姓”移居琉球,助其精進造船航海之術,開啟遠洋貿易。琉球商船自此縱橫亞洲海域,遠達暹羅、滿喇加。琉球貨通財旺,對天朝益發恭順。每逢新王登位,必請皇帝遣使冊封,以表示臣服。皇帝見之,龍顏大悅,採“厚來薄往”之策,慷慨賞賜。琉球本小利豐,何樂而不為?中琉交往五百年,傳為佳話。 琉球中山王為安置閩人,特闢一地供其定居,名曰久米村。閩人後裔蔡世昌《久米村記》云:“明洪武賜唐人三十六姓,聚族於此,故曰唐營。又以顯榮者多,故改曰唐榮。國王厚其裔,世其糈,故取世祿之義曰久米。”久米村乃琉球王國之“特別行政區”,由村中唐人總理庶務。村人無需耕作,專司一職:朝貢貿易。朝貢需航海,故華人航海信仰隨之傳入琉球。如“天尊廟”供奉“雷聲普化天尊”,即掌風雨雷電之神,據載:“永樂年間,貢使自京師塑像而歸……上樑文書‘祈通渡唐之船,冀遂懋遷之願’。”渡唐之船,即進貢之舟;懋遷,即“搬有運無,互相交易”。顯然,為祈求貿易順遂,貢使(久米村唐人)特意從中國帶回此天尊神像供奉於村內。 然而,對中琉交往影響至深且遠的神靈,乃閩人尊奉的海上女神——媽祖。 二 古人云,行船跑馬三分險,渡江涉河已危機四伏;遠洋航海,驚濤駭浪,颶風無情,更是命懸一線。正因渡海艱險令人生畏,故無人願往,早年明廷派往琉球的冊封使臣,只得由因罪受罰的官員充任。如永樂二年(一四○四年),首任使臣時中,本“坐罪當謫戍邊”;嘉靖十三年(一五三四年),使臣陳侃,亦是“待罪左省”。出使琉球之凶險,尤可從一事窺見:冊封船上已備使臣棺木,銘刻“天朝使臣之柩”,上嵌銀牌若干。一旦遭遇危急,使臣會被請入棺中,以鐵釘封固。若船翻,棺隨海漂流;若幸為人發現,任其取走銀牌,但求將棺安置山崖,好待他日運返中土。非有視死如歸之志,誰敢擔此重任?是故,媽祖信仰始終縈繞冊封之旅,隨明清兩代中琉交往而愈發興盛。 陳侃是首位將出使見聞撰為《使琉球錄》的冊封使,其對天妃(媽祖)的態度,最能彰顯媽祖信仰之影響。初時,陳侃自詡儒者,秉孔子“敬鬼神而遠之”教訓,對“禱詞齋醮、飛符噀水、誦經禮佛”等,皆避之唯恐不及。然封舟出海,事關重大,陳侃只得順應民心,依閩人習俗,“禱於天妃之神,且官舫上方為祠事之”,實非真心敬奉。孰料航行途中,風波陡生:或“逆風蕩舟,漏水難禦”,或“夜風肆虐,檣折舵毀”,幸賴種種異象,屢避覆舟之厄。返航將抵閩境,忽遇“颶風夜作,人力罔攸施”,陳侃與副使只得朝服正冠,恭謹向天妃祈求庇護。語畢,狂風漸息,黎明抵達閩地。歷經鬼門關一劫,陳侃心志丕變,不僅為天妃設齋行醮、修廟立碑,更上疏朝廷,乞請官方祀奉。他直言:“海中四望惟水,茫無畔岸,深無底極,大風一來,即白浪如山,飄忽震蕩,人無以庸其力。斯時也,非神明為之默祐,幾何而不顛覆也耶!”明廷禮部以“能捍大患則祀之”為准,經皇帝欽允,命福建布政使行天妃官祭。 陳侃之後,明清兩代冊封使皆依其舊例,出航前必祭天妃,封船上必供天妃為主海神,抵琉球後必赴天妃宮進香;返航後,必再祭天妃以謝護祐,並上奏朝廷為媽祖請封請賞。各使臣亦效法陳侃,撰寫琉球見聞,於著錄中詳述海上媽祖“靈蹟”,歷歷可紀。冊封使之努力,使媽祖信仰益發崇隆,舉其要者如下: 嘉靖四十一年,冊封使郭汝霖主持籌資重修封船出海口的廣石天妃廟,並於琉球久米村創建上天妃宮。 萬曆七年,冊封使蕭崇業出使前上疏皇帝,獲准“祈報海神”:啓行之時為之祈,回還之日為之報,自此成為永例。 康熙五十八年,冊封使海寶、徐葆光返京上奏,奉旨:命地方官春秋致祭天妃,編入祀典。 乾隆二十二年,冊封使全魁、周煌上奏,奉旨:凡祈報海神,諭祭文中當明書“天后”封號,而非泛稱“海神”。此前,乾隆二年高宗加封天妃為“護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生天后”,是年復允冊封使奏請,加封“誠感咸孚”四字。 嘉慶五年,上諭加封天后“垂慈篤祜”四字,並命翰林院擬祭文,交由此次冊封琉球正使趙文楷攜往福建,恭謹致祭。嘉慶六年,冊封副使李鼎元上奏,請封天后父母;奉准,封其父母為積慶公、積慶夫人。 嘉慶十三年,冊封使齊鯤、費錫章奏報,封舟渡海時迎奉天后暨陳尚書、挐公神像於舟中,靈應顯著,皇帝遂頒御書匾額三份。 道光十八年,冊封使林鴻年奏請獲准,頒匾三面,並且加封天后“澤覃海宇”四字。 同治五年,清廷最後一次冊封琉球,使者出航前恭祭天后,其《諭祭天后文》尊稱媽祖為“護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生誠感咸孚顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇恬波宣惠導流衍慶靖洋錫祉恩周德溥衛漕保泰振武綏疆天后”,後人遂知天后封號全稱。同治十一年,最後加封“嘉佑”二字,天后封號累計六十二字,為清代祭祀眾神之最。 以上所列,可見琉球冊封對明清朝廷祭祀媽祖之規格、儀軌及其封號,影響深遠。編入祀典、春秋二祭、尊為海神、屢獲加封、御賜匾額,凡此種種,皆顯國家對媽祖尊崇日隆,亦從側面映照朝廷對琉球冊封之優遇重視。 三 琉球方面,嘉靖四十一年(一五六二年),冊封使郭汝霖於久米村創建上天妃宮,“正中奉天妃神堂,右設關帝位座,左置久米公議地。凡中朝使者及渡海官民,皆賴天妃靈祐,故使者咸謁廟行香,立匾聯以酬神恩。”“公議地”三字,足見上天妃宮兼具村公所之用。澳門早年設三街會館前,媽閣廟、蓮峰廟亦曾肩負類似職能。周煌《琉球國志略》載:“久米七歲以上初學者,則設塾於上天妃宮以敎之”,上天妃宮可謂一廟多用矣。 琉球另有兩處媽祖廟:一在那霸,名下天妃宮,由明宣德年間中山王尚巴志創建;一在姑米山,由乾隆二十二年使臣周煌促請國王代建。中國使節對媽祖之虔敬,促使琉球王室愈發重視媽祖,建廟奉祀,“歲時致祭甚虔”。琉球紫金大夫程順則撰航海針經《指南廣義》,內載媽祖祭祀之時節、儀軌與祝文,規定祭祀者“前期一日,齋戒、沐浴、更衣,不飲酒、不茹葷,不弔喪、問疾、聽樂,凡凶穢之事,皆不可預”。琉球使節進貢中國,往返必祭媽祖,船上亦奉其神像。可見媽祖信仰因中琉交往綿延數世紀,早已融入琉球國家祭祀文化。 古航海時代,驚濤駭浪中,舟船如水上一葉,船上眾生猶若螻蟻,隨時傾覆。面對變幻莫測的天候,顛簸翻湧的巨浪,茫茫海域無可依憑,唯仰神明庇祐。正如嘉慶年間冊封副使李鼎元所言:“過海仗天后,不盡在船。”媽祖信仰賦予舟人漁民勇闖深淵之志,亦予商賈使節於危難中求生之念與獲救之望。中琉數世紀交往,媽祖自閩地渡海琉球,從唐營供奉到王國祭祀,化為連繫兩地之精神紐帶。今日駐足沖繩天妃廟,雖古蹟簡樸,然海風低吟,猶似訴說那段航海史詩,與媽祖靈光永駐之傳奇。 |

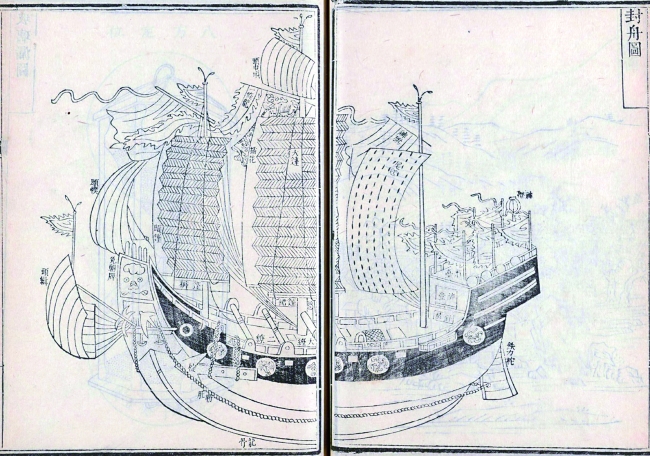

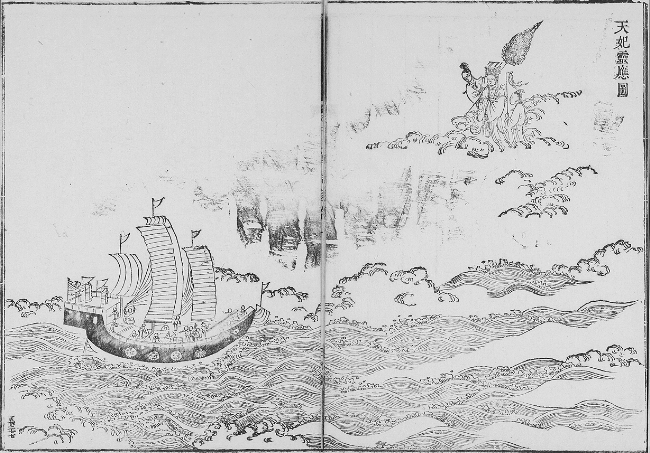

請發表評論